师者,所以传道受业解惑也。

早在1931年,梅贻琦先生在其就任清华大学校长演讲时就说:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”这句名言深刻地阐述了大学教育的根本。清华大学正是有了一代又一代大师的不懈努力和辛勤耕耘,才有了今天的辉煌成就。大学既然如此,各级各类学校亦是同理,名师支撑名校,教师永远是办好学校的第一资源和最大底气。

大学的风貌体现为一众大师汇聚而成的群像。 到学院工作后,我始终把教师队伍建设放在第一位,争取编制扩充数量,加强培训提高质量,以“抓教学、强内涵,促提升、展风采”活动为载体,围绕教师专业成长,举行读书分享、交流研讨、专业培训等系列活动,组织开展“假如学生是我的孩子,我该怎么教?”专题讨论,全面唱响“匠心育才、技能报国”党建品牌,积极倡导“以教好带学好”的教学理念,教师的学习意识、创新精神和实践能力,如仲夏校园里的花草树木,争奇斗艳,竞相绽放。刚刚过去的一个学年,学院师生的技能大赛成绩和学生专升本的数量两个集中体现办学质量的核心指标,呈现出了“倍增”的可喜变化。学院在办学条件受限的情况下,以独特的地域资源和专业优势,奋力跻身省级“双高校”行列,这更是从量变到质变的重大跨越。

一个人在大学里的收获,只是具备了从事某一行业的基础知识与基本能力,真正的成长,还是在走出校园、步入工作岗位之后。教师担负着以文化人的神圣使命,教育理念与教学能力犹如车之双轮、鸟之双翼。要引导教师持续提升、不断进步,就要精准掌握他们的思想动态与文化素养状况。 教师的微信朋友圈、师生在校刊上发表的文章、学校的教学研讨展示活动,是了解他们内心世界和成长变化的最好“窗口”。学院校刊《匠心》创办一年多来,虽然只编辑出版了3期,但质量却越来越高,从一个侧面充分展现了学院师生的思想和文采。青年教师张斌轩在《把AI讲给学生听》一文中写道:“有些课,不是为了让学生‘考个高分’,而是为了让学生‘多想一步’,有些教师,不是为了‘教授技能’,而想陪他们一起‘看看未来’。”开设人工智能通识课程,是我认为最值得投入精力去做的一件事。 这门课,既要讲什么是AI,也要讲人。既要接住学生的问题,更要接住他们的梦想。教师的教育理念和职业追求跃然纸上。在上学期组织的“青年骨干教师育人故事分享会”上,卿嫦老师执着地发问:“大家有没有想过,在教育这条路上,我们究竟能给学生带来什么?”正是因为有了这样深刻的思考,才有了她“做前进一厘米的教育者”的教学理念和教育信念。有这样一群好教师,一定能教出一批好学生、办出一所好大学。

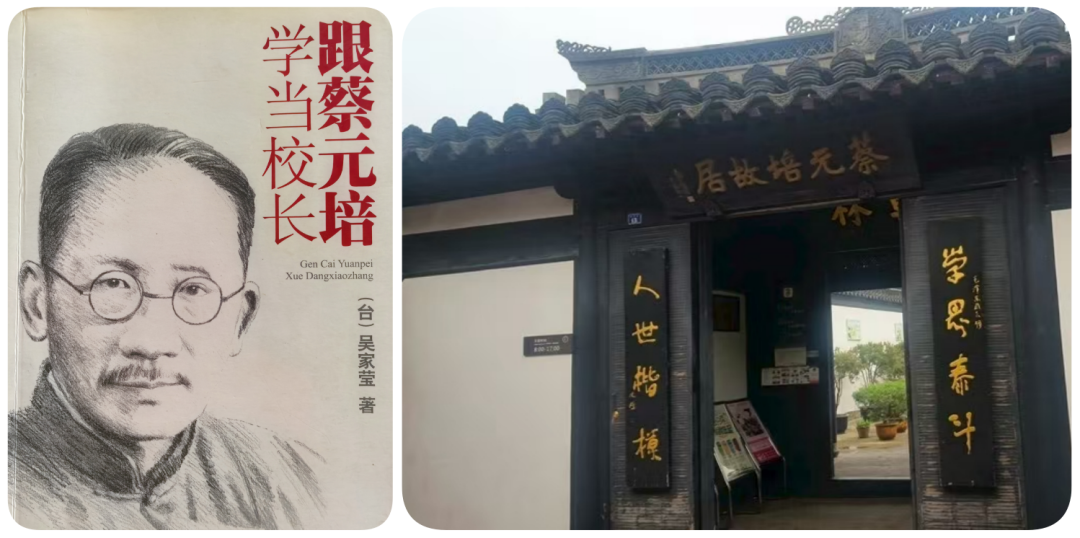

学然后知不足。要当好校长,必须争做先生的“先生”。多年前担任中学校长时,在浙江嘉兴学习期间,我特意挤出时间自费前往绍兴,怀着十分崇敬的心情参观了蔡元培先生故居,购买了《跟着蔡元培学当校长》一书,向先贤致敬,学治学之道。 书中一些看似朴素、实则深刻的话语至今记忆犹新:“大学组织的全部艺术,就在于提供一批用想象力来点燃学问的老师。”“你要你的教师有想象力吗?那么鼓励他们去研究。”学习先生的教导,在当时的学校围绕课堂教学改革,在课程体系建设、课堂教学模式创新等方面做了许多尝试,取得了实实在在的效果,曾任职的学校之后也被评为“全国义务教育课程改革示范校”,算是对学校多年深耕教育科研的最高褒奖。 优秀的老师都在不断的更新知识,卓越的老师都在不停的钻研学术。读书学习、反思研究是做好老师、当大先生的基本素养。在抓实日常学习研讨和国培省培的同时,今年暑假,特意组织了优秀中层干部和青年骨干教师“训练营”,开班前,我与参加培训的老师交流,鼓励大家争做“读书人、研究者和大师傅”,成为名师,支撑名校。

前段时间去北京出差,在返程途中挤了一个多小时,到北京大学校园参观学习,再次驻足在蔡元培先生的塑像前,仰视、感悟先生的治学思想和学术风骨。值得自豪的是,如今的北京大学早已达成先生就任校长时提出的“改造成研究学问之机关,跻入世界著名大学之林”的夙愿。看着北大校园一张张青春的脸庞,沐浴在文化厚重、气象万千的百年学府之中,我也为自己成为一名“大学层次”的教育管理者而欣慰。我深知,要成为大先生的样子,我还差得很远,但只要用心领悟先贤的思想,一直追随大师的脚步,再远的路也能走好,再高的山也能翻越。

2014年教师节前,习近平总书记在与北京师范大学师生代表座谈时说:“一个人遇见好老师是人生的幸运,一所学校拥有好老师是学校的荣光,一个民族源源不断地涌现一批又一批好老师则是民族的希望。”可喜的是,庆阳职院从小到大,由弱变强,正是有这样一批有仁爱之心、有工匠之能的好老师。如今,站在“强专升本、奋力建设‘新双高’校”征程上,在“匠心育才”初心的映照下,“技能报国”的使命必将绽放光芒。